格安SIMとは?

毎月のスマホ料金の節約につながる「格安SIM」は、ここ最近で利用者がかなり増え「スマホ料金が安くなる」と定評のあるサービスです。

しかし各社の格安SIMの特長や料金プランの種類は数多く、結局のところ「どれにすればいいのかわからない…」といった声が目立ちます。SIMカードに乗り換えたくても「よくわからないから…」といって断念してしまうのはもったいない!

この記事では、「格安SIM」サービスの特長や料金プラン、メリット&デメリットといったSIMカード選びに必要な内容が盛りだくさん。自分に一番合う!と思える格安SIMを失敗せず選べるようにサポートさせていただきます。

格安SIM・格安スマホとは?

「格安SIM」とは、その名の通り格安の料金でスマホが使えるSIMカードのこと。大手キャリア(docomo、au、SoftBank)の毎月のスマホ料金が高いと泣いている人がまず気になるであろうサービスです。

格安SIMサービスの提供各社からは様々な料金プランが用意されており(オプションもたくさん!)、どのようにスマホを使っているのかといったスタイルに合わせた最適なコースを選ぶことができます。

つまり、数多くの種類が存在するMVNOの「格安SIM」を、お持ちのスマホ(安く購入したSIMフリーのスマホ等)にセットすれば「格安スマホ」の完成です!

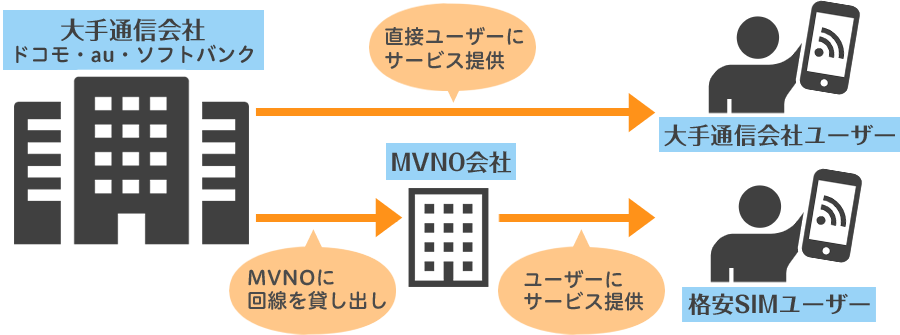

MVNO(エムブイエヌオー)とは?

「MVNO」とは、正式名称でMobile Virtual Network Operator(仮想移動体通信事業者)の頭文字を取ったもので、簡単に説明すると、大手キャリアから回線を借りて格安SIMサービスを提供している業者をさします。

2001年に日本で初めてのMVNOが登場、現在はOCNやBIGLOBEなどの通信会社をはじめ、様々な業者からMVNO通信サービスが提供されています。

SIMロックとSIMフリー

SIMカードを調べていると、よく「SIMロック」や「SIMフリー」という言葉を耳にするかと思いますが、「SIMロック」とは他の携帯電話業者のSIMカードを使えないように、端末にロックをかけることをさします。

対する「SIMフリー」とは、端末にSIMロックがされていない or SIMロックを解除した端末のこと。基本的に携帯電話業者(docomo、au、SoftBank…等)で購入した端末には「SIMロック」がかけられています。

2015年5月にSIMロックの解除が義務付けられ、スマホ利用者は自由に通信事業者を選べるようになり、格安SIMの人気に火をつけました。

この義務化のおかげで現在は、携帯電話会社に関係なくSIMフリー端末に好きなSIMカードを挿して利用することができるようになったのです。

ちなみに総務省は2019年9月20日現在、スマホ端末の「SIMロック」を、端末の販売時にすぐ解除するよう携帯大手会社に義務づける方針を表明したそうです。まだ決定ではなく、今後は意見公募などをした上で、行政指針を改正するとのことです。

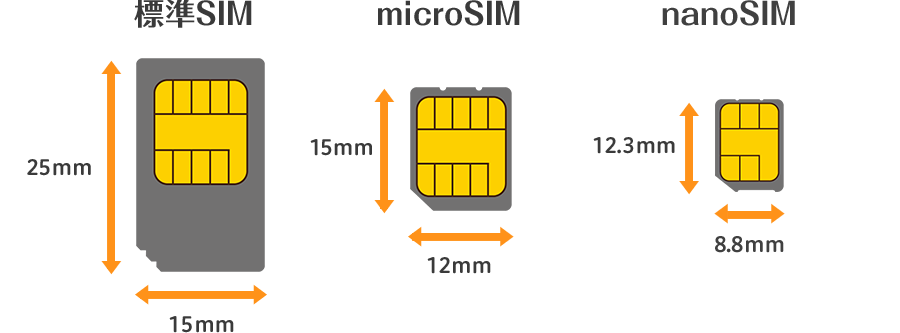

SIMカードのサイズは3種類

SIMカードには固有のIDがそれぞれ割り振られていて、通信事業者・契約情報などがデータとして記録されています。この番号で利用者を確認できるようになっていて、データ通信(ネット利用)や音声通話が可能になるわけなのです。

そんな「SIMカード」は基本的の形として3種類あり、サイズによって対応端末が異なります。ではどんな種類があるのか見ていきましょう。

標準SIM

カードの中で一番大きい25mm×15mmのSIMカード。iPhone第2世代機のiPhone3Gだったり、懐かしのガラケーといった端末で利用されています。

microSIM

ちょうど中間のサイズにあたるmicroSIMのカードサイズは15mm×12mm。2010年頃に発売されたiPhone4や、同じ頃に発売され人気だったAndroid端末で主に使用されます。もちろん、その他格安スマホの中にもmicroSIMを採用している端末があります。

nanoSIM

3種類のSIMの中で一番小さいサイズのnanoSIMカードのサイズは12.3mm×8.8mmとなります。現在(2019年現在)主流のSIMカードとなっており、2012年に発売されたiPhone5以降のiPhoneや最近発売されたスマホ端末の多くがnanoSIMカード対応となっています。

現在自分の使っているスマホ(iPhone含む)がどのサイズのSIMかわからないときは、WEB上の公式サイトの端末情報やマニュアルのページなどを開いてみましょう。そこにSIMカードスロットや対応SIMといった言葉が出てくると思うので、そこで確認できます。

もしくは、実際にSIMカードを取り出して見る確認方法があります。多くのスマホ端末は、側面に1mmくらいの小さな穴が空いています。そこにスマホを購入した時に付属されているSIMピンを挿し込んで、引っ張ってみるとSIMカードが出てくるので、そのカードのサイズを確認してみましょう。

※ちゃんと専用のSIMピンで取り出してくださいね。なくしてしまったからと言って代替の安全ピンなどで引っこ抜く人もいますが、スマホ端末を傷つけてしまう可能性があるのでおすすめはしません…!

格安SIMのメリット・デメリット

ここまでは、SIMカードの種類にどういったものがあるのかがわかったところで、ここからは格安SIMのメリットやデメリットについて見ていこうと思います。

格安SIMのメリット①:月額料金が大幅に安くなる

なんといっても1番のメリットは月額料金の安さです。今まで大手携帯キャリアで契約をしてきた人は、月5,000~7,000円程度かかっていたという人が多いかと思います。

どうにか毎月のスマホ代を安くしたいと思って格安SIMに乗り換えた人の中には、月額料金が2,000円前後になることも。毎月のスマホ代が高くて悩んでいる人、月額料金を抑えたい人は格安SIMへの乗り換えがおすすめです。

また、利用中の携帯電話キャリアで2年契約を終えた人、スマホ端末代金の支払いが終わっている人は、解約料やスマホ端末料金が少ない(または無い)ため、格安SIMの乗り換え時に万が一費用がかかったとしても乗り換え後の格安SIMの月額費用が安く、すぐにその費用を取り返すことができちゃいます。

格安SIMのメリット②:自分にピッタリ!無駄のないプランにできる

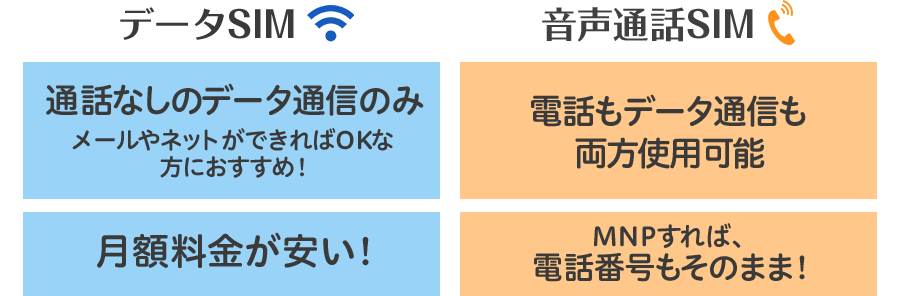

格安SIMは月額コスト削減につながることを紹介しましたが、その他メリットとして「自分に必要なサービスだけを選べる」という点が挙げられます。つまり「無駄がない」ということ。

例えば、音声通話はあまりしないならデータ通信専用のSIMを選んだり、音声通話もデータ通信もキャリアの時と変わらず使いたいという場合は、音声通話SIM(データ通信付)を選んだりと、好きなサービスだけ付けられるのが魅力のひとつです。

音声通話機能をつける or つけない、SMS(ショートメッセージ)機能をつける or つけない、データ通信のパケット使い放題機能をつける or つけない、というように追加するサービスを細かく選ぶことも可能。選ぶオプションが少ないほど月額料金は安くなります。

ちなみに、データ容量が300MB/月~といった低容量プランがある格安SIMも多いので、あまりスマホを使わないけど何かあった時の為に一応持っておきたい…という人なら、さらに大幅なコストダウンも可能です。

格安SIMのメリット③:最低利用期間がキャリアに比べて短い

大手携帯電話キャリアに契約すると、いわゆる「2年縛り」という利用期間を経て、更新可能月にプラン変更などの契約変更をしないと違約金(金額は各社による)が発生します。

それに対し、格安SIMの場合は契約期間が短いのが特徴。縛りがないおかげで、いろんな会社の格安SIMをお試し感覚で使ってみることも可能です。

ただ、そうは言っても6ヶ月~2年ほどの契約が必要な格安SIMカードもあるので、SIMカード契約の際は契約期間・違約金について必ず確認しましょう。

格安SIMのデメリット①:通話料が高い

格安SIMを使用する上での一番のデメリットは、通話料金が割高になること。携帯電話の通話料金はだいたい20円/30秒となっており、通話に特化したプランを選ばない限り格安SIMでもこの金額がそのまま適用されます。

大手キャリアが提供している時間帯割引や最初の5分間無料プラン、かけ放題プランなどに比べると、高く感じてしまいます。

対策としては、LINEやメッセンジャーなどのデータ通信で通話ができるアプリ、LINE Out(LINEアプリで利用可能)、格安SIM業者のかけ放題(定額通話)のオプションをつけることで解決できます。

格安SIMのデメリット②:時間帯によって通信速度が遅くなる

実は、格安SIMは大手キャリアの回線を借りてサービス提供しています。なので、自分が利用しようとしていた格安SIMの回線がdocomoだった!なんてこともよくあること。

キャリア利用者含め多くの人で通信回線をわけて提供しているため、利用者が多くなる時間帯は通信速度が遅くなることがあります。特に以下の時間は利用が集中するので、遅く感じやすいかもしれません。

- 平日朝の通勤/通学の時間帯/7~9時頃

- 昼休みにあたる正午/12時頃

- 夜の就寝時間前/21~23時頃

大容量のデータ消費が必要なアプリダウンロードや動画閲覧などは、なるべく混雑する時間帯を避けるのがおすすめです。

対策としては、場所を変えたりスマホを再起動すること。これによって通信速度が戻ることがあるので、試してみましょう。

逆にいえば、混雑が予想される時間帯を避ければサクサク動くので、もし時間帯を問わずスマホが操作できる環境にいるのであれば、時間帯も気にして使うと良いでしょう。

格安SIMのデメリット③:自分で設定しなければならない

キャリアでスマホの契約をすると、受取の時にはすぐに通話やインターネットができる状態にしておいてくれます。しかし、格安スマホの場合はAPN(アクセスポイントネーム)という設定(接続情報)などを自分で行わなければなりません。この設定をしないと電話やインターネットは使えない状態となります。

もちろん、公式サイトのマニュアルや同封の説明書を読めばすぐに設定できるようサポートされていますが、機械が苦手、説明書を読むのが苦手という人には、少々難しく感じるかもしれません。

例として「OCNモバイルONE」公式サイトのマニュアルを見てみたのですが、かなり詳細に説明されていたので、この手順通りにやればなんとか設定できるでしょう。

格安SIMのデメリット④:キャリアメールが使えない

これまでキャリアで契約してきた人は、「@docomo.ne.jp」、「@ezweb.ne.jp」、「@softbank.ne.jp」といったキャリアメールを利用しているかと思います。格安SIMに乗り換えると、キャリアの契約を終了するということになるので、強制的にこのキャリアドメインのメールアドレスは使えなくなります。

対策として格安SIMに乗り換える前にしておきたいのが、GmailやYahoo!mailといったフリーメールを取得すること。キャリアメールでやり取りしていた人に事前に変更のお知らせを流しておくとスムーズに移行できます。

もし、どうしても携帯電話キャリアのメールアドレスを使い続けたい!という人の場合は、維持費を支払えば携帯電話キャリアとの契約を残せるので、そちらを検討しているのも良いでしょう。

キャリアからMNP(電話番号そのまま)乗り換えOK!

格安SIMはデータ通信はもちろん、音声通話も対応プランであれば利用可能です。しかし、キャリアから格安SIMに乗り換える際の懸念点として「電話番号を変えないで乗り換え(MNP)できるの?」といったことが挙げられます。

先に言ってしまうと、答えはYES。

MNPとは、モバイルナンバーポータビリティ(電話番号そのままで他社の携帯電話を利用できる仕組み)のことです。現在、格安SIMで音声通話を利用している方のほとんどは、大手キャリアからMNPしてきた方でしょう。

ちなみに、大手キャリア→格安SIM、格安SIM→格安SIMといった携帯電話番号の移行も可能となります。

「MNP」という言葉を初めて聞いた人は、「また専門用語でてきた」「なんだか難しそう」と拒否反応が出てきてしまうこともあるでしょう。でも、安心してください!大手キャリアから格安SIMへのMNPは下記のたった2ステップです。

- 移行前の通信事業者(大手キャリア等)から“MNP予約番号”を取得

- 有効期限内に“MNP予約番号”を使って移行先の格安SIM業者に申込

やる作業自体は少ないのですが、各キャリアによって番号の取得方法が異なるので、公式サイトの手順をよく確認しておきましょう。

また、一点注意していただきたいのが、MNPの転出手数料・転入手数料として各2,000~3,000円程度かかる(合計5,000~6,000円程度)ということ。これは必要経費なので覚えておきましょう。手数料についても各キャリアで金額が異なるのでよく確認してくださいね。

ここまで格安SIMについての基本情報をお伝えしました。次のページからは、数ある格安SIMのプランの中からどうやって自分に合ったプランを選べばいいのかについて、解説していきます。